日商簿記検定

人気資格ランキングで常連の「日商簿記検定」。簿記の資格を取ると就職に有利、受験に有利、というところまで知っているものの、なぜ有利なのか?ということや、学習効果はよくわからないという方も多いかと思います。

ここでは、日商簿記試験の概要と取得のメリットなどもご紹介します。

日商簿記検定とは?

日商簿記検定は、正式名称を「日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験」という公的資格で、1954年11月21日の第1回検定以来60年以上の歴史をもつ、簿記に関する技能を問う検定試験です。

簿記は、企業の規模や業種・業態に関わらず、日常の取引を記録・集計し、その企業の成績などの状況を把握する上で、必要不可欠な技能です。しかし、経理担当者だけが身に付けておけば良いものというわけではありません。簿記を知ることで、財務諸表(決算書)を読み取る力、経営管理・分析などの力が身に付きますので、すべての社会人に役立つ知識になります。

そのため、社員に対して簿記検定の資格取得を奨励している企業も多く存在します。また、大学・短大では、推薦入試や単位認定の基準として採用されていることなどから、年間で40万人超の方がこの日商簿記検定を受験しています。

日商簿記検定の変化

「企業で活躍できる人材の育成」という商工会議所の検定試験の趣旨にもとづき、日商簿記検定を最近の実務に即した実践的な内容にするため、2級を中心に、2016年度試験から3年にわたって段階的に出題区分(出題範囲)が改定されました。

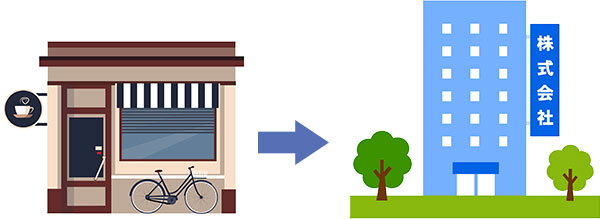

2019年度からは、3級の出題の前提が、個人商店から小規模な株式会社に変更され、日商簿記2級については、3級の改定に伴って細かな部分で変更が行われています。

このように3級、2級ともに出題区分が改定されていますので、合格するためには、最新の情報が反映されたテキスト、問題集を使って学習することが必須となります。

また、新たに追加された論点は過去問題も少ないので、予想問題集などでしっかり対策する必要があります。

日商簿記取得のメリットは?

年間で40万人超の方が受験する日商簿記検定。多くの企業で取得を推奨したり、評価をするにはワケがあります。その取得の主なメリットをご紹介します。

-

活用の範囲が広い

経理だけなく、一般事務、営業、システム開発に至るまで、その活用の範囲が広いのも簿記の学習の魅力です。代表的な活用例は、「簿記の学習効果は?」でご紹介します。

-

就職や転職が有利になりやすい

日商簿記検定は、知名度と信頼度が高い資格で、社会人として「会社のお金の流れや、経営管理の上で大切な数字を理解できる」と評価されます。経理の仕事をされたい方はもちろん、金融業界などでお仕事をされたい方は必須です。

-

年収アップにつながる

企業によっては、昇進や昇格の条件になっていたり、資格手当が支給されます。

-

日商簿記1級は税理士試験の受験資格となる

簿記1級の学習範囲は、簿記論、財務諸表論と約90%共通しているので、受験資格が得られるだけでなく、大きなアドバンテージをもってチャレンジできます。

-

大学・短大等で、推薦入試の基準や単位認定の対象としても利用

日本商工会議所のホームページでは、入試で優遇される大学なども紹介しています。

https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/usage/university

簿記の学習効果は?

日商簿記検定は、漠然と学習するのではなく、その効果を知れば学習も楽しくなるはずです。代表的な業種別に具体的な学習効果をご紹介します。

一般事務職では・・・

企業のお金の流れや伝票の仕組みが分かるようになります。

日常の仕事の一つ一つの業務の意味や目的が理解でき、

コスト意識が身に付くので、業務の効率化が図れたり、

上司からの簡単な指示だけで業務をこなせるようになります。

総務・人事職では・・・

社会保険や給与に関する勘定科目や資本部の構成、

株式に関することが理解できるようになります。

固定資産の取得・売却・減価償却などの意味や目的を

理解した上で業務ができるようになります。

販売・営業職では・・・

原価計算(工業簿記)を学ぶことで、利益率やコスト管理を

考慮した企画や提案ができるようになります。

イメージだけの企画書は説得力に欠けるもの。

数値データを使った説得力のある提案ができるようになります。

また、営業先の会社の経営状況を把握する能力も身に付きます。

システム開発職では・・・

全社的な業務に係わるシステムを開発する

重要な役割を担っています。

製造業であれば、資材調達、生産管理、販売管理など、

一連の基幹業務の設計の際に、原価計算知識を活かした

効率のよいシステムを設計・開発することができます。

各級の難易度(目標レベル)

日商簿記検定の各級の難易度(目標レベル)は次の通りです。

いずれの試験も100点満点のうち、70点で合格となります。ただし、1級については、各科目25点満点のうち、1科目でも 10点未満があるときは、合計が70点以上であっても不合格となります。

| 級 | 科目 | 配点 | 各級の難易度(目標レベル) |

|---|---|---|---|

| 簿記初級 | 100点 | 簿記の基本用語や複式簿記の仕組みを理解し、業務に利活用することができる。 | |

| 原価計算初級 | 100点 | 原価計算の基本用語や原価と利益の関係を分析・理解し、業務に利活用することができる。 | |

| 3級 | 商業簿記 | 100点 | 業種・職種にかかわらず、ビジネスパーソンが身に付けておくべき「必須の基本知識」として、多くの企業から評価される資格。 基本的な商業簿記を修得し、小規模株式会社における企業活動や会計実務を踏まえ、経理関連書類の適切な処理を行うために求められるレベル。 |

| 2級 | 商業簿記 | 60点 | 経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の一つ。 高度な商業簿記・工業簿記(原価計算を含む)を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏まえ、適切な処理や分析を行うために求められるレベル。 |

| 工業簿記 | 40点 | ||

| 1級 | 商業簿記 | 25点 | 極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を修得し、会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析を行うために求められるレベル。 合格すると税理士試験の受験資格が得られる。公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。 |

| 会計学 | 25点 | ||

| 工業簿記 | 25点 | ||

| 原価計算 | 25点 | ||

| 各級の難易度(目標レベル) | ||

|---|---|---|

| 級 | 科目 | 配点 |

| 簿記初級 | 100点 | |

| 簿記の基本用語や複式簿記の仕組みを理解し、業務に利活用することができる。 | ||

| 各級の難易度(目標レベル) | ||

|---|---|---|

| 級 | 科目 | 配点 |

| 原価計算初級 | 100点 | |

| 原価計算の基本用語や原価と利益の関係を分析・理解し、業務に利活用することができる。 | ||

| 各級の難易度(目標レベル) | ||

|---|---|---|

| 級 | 科目 | 配点 |

| 3級 | 商業簿記 | 100点 |

| 業種・職種にかかわらず、ビジネスパーソンが身に付けておくべき「必須の基本知識」として、多くの企業から評価される資格。 基本的な商業簿記を修得し、小規模企業における企業活動や会計実務を踏まえ、経理関連書類の適切な処理を行うために求められるレベル。 |

||

| 各級の難易度(目標レベル) | ||

|---|---|---|

| 級 | 科目 | 配点 |

| 2級 | 商業簿記 | 60点 |

| 工業簿記 | 40点 | |

| 経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の一つ。 高度な商業簿記・工業簿記(原価計算を含む)を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏まえ、適切な処理や分析を行うために求められるレベル。 |

||

| 各級の難易度(目標レベル) | ||

|---|---|---|

| 級 | 科目 | 配点 |

| 1級 | 商業簿記 | 25点 |

| 会計学 | 25点 | |

| 工業簿記 | 25点 | |

| 原価計算 | 25点 | |

| 極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を修得し、会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析を行うために求められるレベル。 合格すると税理士試験の受験資格が得られる。公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。 |

||

合格率について

直近試験の合格率は下記の通りです。

| 簿記初級 | 原価計算初級 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| 2022.4.1~ 2023.3.31 |

3,353 | 2,062 | 61.5% | 1,453 | 1,314 | 90.4% |

| 2021.4.1~ 2022.3.31 |

3,644 | 2,341 | 64.2% | 1,753 | 1,569 | 89.5% |

| 2020.4.1~ 2021.3.31 |

3,988 | 2,516 | 63.1% | 1,870 | 1,705 | 91.2% |

●統一試験

| 3級 | 2級 | 1級 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| 第165回 (2023.11.19) |

25,727 | 8,653 | 33.6% | 9,511 | 1,133 | 11.9% | 10,251 | 1,722 | 16.8% |

| 第164回 (2023.6.11) |

26,757 | 9,107 | 34.0% | 8,454 | 1,788 | 21.1% | 9,295 | 1,164 | 12.5% |

| 第163回 (2023.2.26) |

31,556 | 11,516 | 36.5% | 12,033 | 2,983 | 24.8% | - | - | - |

| 第162回 (2022.11.20) |

32,422 | 9,786 | 30.2% | 15,570 | 3,257 | 20.9% | 9,828 | 1,027 | 10.4% |

●ネット試験

| 3級 | 2級 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| 2023.4~ 2023.9 |

102,672 | 40,046 | 39.0% | 48,996 | 18,124 | 37.0% |

| 2022.4~ 2023.3 |

207,423 | 85,378 | 41.2% | 105,289 | 39,076 | 37.1% |

| 2021.4~ 2022.3 |

206,149 | 84,504 | 41.0% | 106,833 | 40,713 | 38.1% |

| 簿記初級 | ||

|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2022.4.1~2023.3.31 | ||

| 3,353 | 2,062 | 61.5% |

| 2021.4.1~2022.3.31 | ||

| 3,644 | 2,341 | 64.2% |

| 2020.4.1~2021.3.31 | ||

| 3,988 | 2,516 | 63.1% |

| 原価計算初級 | ||

|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2022.4.1~2023.3.31 | ||

| 1,453 | 1,314 | 90.4% |

| 2021.4.1~2022.3.31 | ||

| 1,753 | 1,569 | 89.5% |

| 2020.4.1~2021.3.31 | ||

| 1,870 | 1,705 | 91.2% |

●統一試験

| 3級 | ||

|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 第165回(2023.11.19) | ||

| 25,727 | 8,653 | 33.6% |

| 第164回(2023.6.11) | ||

| 26,757 | 9,107 | 34.0% |

| 第163回(2023.2.26) | ||

| 31,556 | 11,516 | 36.5% |

| 第162回(2022.11.20) | ||

| 32,422 | 9,786 | 30.2% |

| 2級 | ||

|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 第165回(2023.11.19) | ||

| 9,511 | 1,133 | 11.9% |

| 第164回(2023.6.11) | ||

| 8,454 | 1,788 | 21.1% |

| 第163回(2023.2.26) | ||

| 12,033 | 2,983 | 24.8% |

| 第162回(2022.11.20) | ||

| 15,570 | 3,257 | 20.9% |

| 1級 | ||

|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 第165回(2023.11.19) | ||

| 10,251 | 1,722 | 16.8% |

| 第164回(2023.6.11) | ||

| 9,295 | 1,164 | 12.5% |

| 第163回(2023.2.26) | ||

| - | - | - |

| 第162回(2022.11.20) | ||

| 9,828 | 1,027 | 10.4% |

●ネット試験

| 3級 | ||

|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2023.4~2023.9 | ||

| 102,672 | 40,046 | 39.0% |

| 2022.4~2023.3 | ||

| 207,423 | 85,378 | 41.2% |

| 2021.4~2022.3 | ||

| 206,149 | 84,504 | 41.0% |

| 2級 | ||

|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2023.4~2023.9 | ||

| 48,996 | 18,124 | 37.0% |

| 2022.4~2023.3 | ||

| 105,289 | 39,076 | 37.1% |

| 2021.4~2022.3 | ||

| 106,833 | 40,713 | 38.1% |

試験日程

試験日程は、下記の通りです。

| 級 | 試験日 | 受験料 (税込) |

|

|---|---|---|---|

| 簿記初級 | ネット試験 (試験会場が決定) |

2,200円 | |

| 原価計算初級 | ネット試験 (試験会場が決定) |

2,200円 | |

| 3級 | ネット試験 (試験会場が決定) |

統一試験(ペーパー試験) 6月(第2日曜日) 11月(第3日曜日) 2月(第4日曜日) |

2,850円 |

| 2級 | 4,720円 | ||

| 1級 | 統一試験(ペーパー試験) 6月(第2日曜日) 11月(第3日曜日) |

7,850円 | |

※2024年4月1日施行分から受験料が改定され、1級が8,800円、2級が5,500円、3級が3,300円となります。

ネット試験は、各ネット試験会場にお問い合わせください。

日本商工会議所Webサイトでは、「商工会議所ネット試験施行機関」の検索ページがあります。

https://links.kentei.ne.jp/organization/

試験の申込方法

日商簿記検定の申し込み日程は各商工会議所によって異なります。

学習しているのに、うっかり試験申込みを忘れてしまった・・・。ということのないように、受験申込は早めに済ませておきましょう。

-

Step1 日本商工会議所のホームページにて試験日と施行する商工会議所を確認

【参考】日本商工会議所Webサイト:商工会議所検索ページ

https://links.kentei.ne.jp/examrefer -

Step2 受験希望地の商工会議所で、受験申込方法、受験申込書の入手方法、受験料の支払い方法等を確認

※時期は試験の2ヵ月前(地域により日程が異なるので要注意!)

-

Step3 受験希望地の商工会議所で受験申込を行う

※商工会議所の窓口、郵送、インターネット等でお申込み

※受験申込書や受験申込受付期間は、商工会議所によって異なります。

日商簿記、3級~1級に関して詳しく知りたい方、勉強したい方はこちらを参照

日商簿記を勉強したいと思った方へ、教材のご紹介

日商簿記の参考書やテキストの商品ページです。

TAC出版書籍販売サイト CyberBookStoreでは、資格試験合格のための書籍、実務に役立つ書籍を数多く取り揃えております。入会費・年会費無料の会員登録をすると、TAC出版・早稲田経営出版の最新版書籍が割引価格でご購入でき、送料無料でお届けいたします。